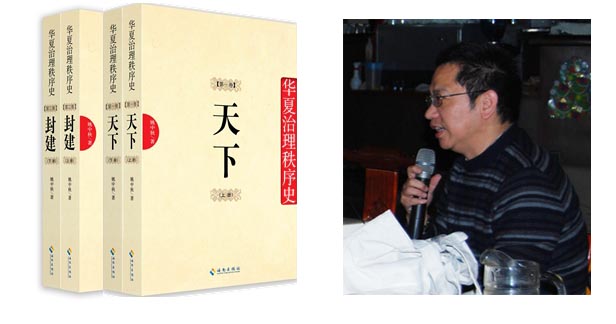

中国人民大学哲学院教授 干春松

如何理解传统中国政治秩序的内在精神和结构特征,在近代以来是一个聚讼纷纭的问题。一个总体性的倾向是认为中国传统政治秩序是一种陈旧的、难以应对现代性的挑战,因此,必须从价值层面加以否定,并以一种制度再造的方式,试图建立一个全新的价值以及在这样的价值指引下的制度体系。这样的巨大的社会改造固然有其现实的考虑,但这却是一种“致命的自负”。对于这样的社会改造的反思,一直存在,从梁漱溟先生的乡村建设运动到钱穆先生对于《历代中国政治的得失》等著作,一方面指出社会改造所造成的乡村社会的“失败”,同时也以一种历史的态度对传统中国制度中的得与失作出了自己的思考。尤其的钱穆先生强调,传统政治固然有许多不尽合理的地方,但是从方法论上说,这样的制度的形成尤其历史文化的原因,而且,现在的制度并不能以清除历史遗产的方式加以重建。

而这些年来,随着政府强调民族复兴和注重发挥传统文化中优秀价值的提倡,以及社会上对于传统文化的重视,学术界也出现了许多对于传统制度文明的重新认识的著作,在此类著作中,姚中秋教授所著的《华夏治理秩序史》,可以看出是最具有文化意识和开拓意识的著作。

作者基于长期对西方文明的关注,尤其是对奥地利学派和英国启蒙运动等作品的研读和翻译,对西方文化有深入的了解,同时,学习期间所受的正规的历史训练,使之具备了对于传统中国的治理秩序进行反思的学识。

按照作者的追求,本著作是试图中中华文明的内在理路对中国传统的治理秩序进行思考,所谓的内在秩序,很大程度上基于他对于中西治理之道的不同所展开的思考,这样的思考可以概括为,中国传统内在的秩序价值,这样的价值即以天道人心作为最终的依据,并以此来建构社会制度。这样的价值主要体现在儒家的经典即六经之中,因此,作者通过对《尚书》《诗经》等著作的发掘,展现了长期被我们忽视的内容,比如契约精神、这也意味着,各个文明体系既产生了各自的治理秩序,也有一些共同的制度安排。

在作者的规划中的《华夏治理秩序史》共五卷,第一卷《天下》叙述圣王创制立法的故事,描绘尧舜禹汤设立了“天下”治理之道;第二卷《封建》以周作为典范,探讨其制度的基本框架,和封建制运作的基本逻辑。在我们所见的两卷之后,还会有第三卷以战国为时间段,探讨王权制的制度架构和制度运作的基本逻辑。在作者看来,战国的中国已经进入一个类现代社会;第四卷,准备要讨论秦治,“一个绝对主义的王权制”;第五卷以董仲舒如何构造了一个未来中国2000年历史的体制为内容。

在我看来,本书有两个方面取得了重大的突破,首先是方法论上的,即突破了以往,以西方制度为摹本来评价中国制度体系的片面看法。其次是价值观上的,即任何新的制度产生,必建立于相应的文化历史传统之上,而理解传统是开创新的制度的基础和保障。本书出版之后热烈的社会反应,说明了作者的探索的可贵姓。

而这些年来,随着政府强调民族复兴和注重发挥传统文化中优秀价值的提倡,以及社会上对于传统文化的重视,学术界也出现了许多对于传统制度文明的重新认识的著作,在此类著作中,姚中秋教授所著的《华夏治理秩序史》,可以看出是最具有文化意识和开拓意识的著作。

作者基于长期对西方文明的关注,尤其是对奥地利学派和英国启蒙运动等作品的研读和翻译,对西方文化有深入的了解,同时,学习期间所受的正规的历史训练,使之具备了对于传统中国的治理秩序进行反思的学识。

按照作者的追求,本著作是试图中中华文明的内在理路对中国传统的治理秩序进行思考,所谓的内在秩序,很大程度上基于他对于中西治理之道的不同所展开的思考,这样的思考可以概括为,中国传统内在的秩序价值,这样的价值即以天道人心作为最终的依据,并以此来建构社会制度。这样的价值主要体现在儒家的经典即六经之中,因此,作者通过对《尚书》《诗经》等著作的发掘,展现了长期被我们忽视的内容,比如契约精神、这也意味着,各个文明体系既产生了各自的治理秩序,也有一些共同的制度安排。

在作者的规划中的《华夏治理秩序史》共五卷,第一卷《天下》叙述圣王创制立法的故事,描绘尧舜禹汤设立了“天下”治理之道;第二卷《封建》以周作为典范,探讨其制度的基本框架,和封建制运作的基本逻辑。在我们所见的两卷之后,还会有第三卷以战国为时间段,探讨王权制的制度架构和制度运作的基本逻辑。在作者看来,战国的中国已经进入一个类现代社会;第四卷,准备要讨论秦治,“一个绝对主义的王权制”;第五卷以董仲舒如何构造了一个未来中国2000年历史的体制为内容。

在我看来,本书有两个方面取得了重大的突破,首先是方法论上的,即突破了以往,以西方制度为摹本来评价中国制度体系的片面看法。其次是价值观上的,即任何新的制度产生,必建立于相应的文化历史传统之上,而理解传统是开创新的制度的基础和保障。本书出版之后热烈的社会反应,说明了作者的探索的可贵姓。

北京中心 张西贝佳 收集整理